Salah satu babak kelam dalam sejarah Aceh adalah peristiwa kekerasan kemanusiaan yang terjadi sepanjang konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Di balik berbagai operasi militer dan politik integrasi, lahirlah tragedi-tragedi kemanusiaan yang sampai hari ini masih menjadi luka kolektif. Salah satu simbol luka itu adalah Rumah Geudong di Pidie.

Namun tragisnya, di tengah era damai pasca MoU Helsinki 2005, ingatan tentang Rumah Geudong dan konflik Aceh perlahan memudar, khususnya di mata generasi muda. Tulisan ini berupaya merefleksikan fenomena tersebut, menegaskan pentingnya pelestarian sejarah konflik sebagai bagian dari pendidikan karakter generasi Aceh, serta mengkritisi abainya negara dan elit lokal dalam merawat ingatan sejarah.

Rumah Geudong: Simbol Luka yang Terabaikan

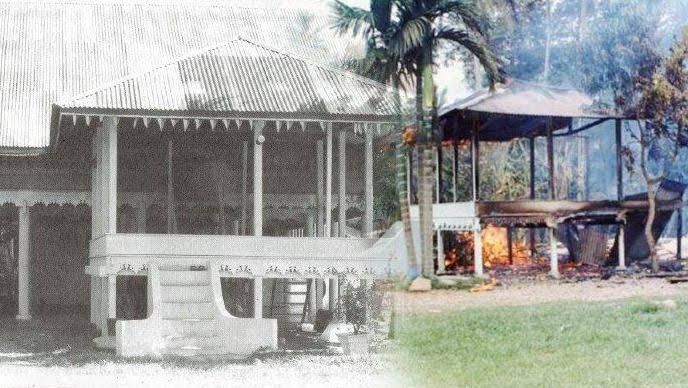

Secara fisik, Rumah Geudong adalah sebuah bangunan berarsitektur Aceh kuno, yang pernah menjadi pusat interogasi dan penyiksaan sipil saat operasi militer di Aceh berlangsung. Dalam catatan Komnas HAM, Rumah Geudong menjadi lokasi pelanggaran HAM berat. Di tempat itu, masyarakat Aceh mengalami penyiksaan fisik, kekerasan seksual, bahkan eksekusi tanpa proses hukum.

Rumah Geudong tidak hanya tempat, melainkan simbol luka sejarah bangsa Aceh. Ia adalah saksi bisu bahwa di tanah ini, pada dekade 1990-an, kekerasan negara atas rakyatnya berlangsung sistematis. Namun saat damai diteken, tempat ini justru tak dijadikan situs memori, melainkan dibiarkan rusak, bahkan nyaris hilang dalam percakapan publik.

Ironisnya, generasi Aceh hari ini lebih mengenal artis Korea dan TikTok daripada kisah Rumah Geudong, tragedi Simpang KKA, atau operasi militer DOM yang merenggut ribuan nyawa rakyat Aceh. Hal ini tentu menjadi catatan serius dalam konteks pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Hilangnya Ingatan Sejarah dalam Masyarakat Pasca-Konflik

Dalam teori memory studies, seperti diuraikan oleh Maurice Halbwachs (1950), ingatan kolektif adalah hasil konstruksi sosial yang diwariskan antar generasi. Ingatan kolektif terbentuk melalui pendidikan formal, kebudayaan, media, dan narasi keluarga. Ketika negara dan elit lokal abai merawat ingatan sejarah, maka generasi yang lahir pasca-konflik tumbuh tanpa beban memori dan identitas sejarah.

Fakta di Aceh hari ini menunjukkan, mayoritas generasi muda tidak memahami sejarah konflik bangsanya. Mereka tidak tahu apa itu DOM, siapa Cut Nyak Dhien, apa yang terjadi di Rumah Geudong, atau bagaimana harga diri Aceh dulu diperjuangkan. Pendidikan formal di sekolah lebih fokus pada narasi nasional, sementara sejarah Aceh hanya jadi pelengkap di buku muatan lokal yang tidak serius dipelajari.

Di sisi lain, media lokal lebih sibuk memberitakan politik praktis dan isu remeh, sementara ruang-ruang diskusi sejarah perlahan mati. Dayah, kampus, dan komunitas literasi sejarah sangat terbatas. Akibatnya, generasi Aceh tumbuh sebagai bangsa pelupa, tercerabut dari akar sejarahnya.

Konsekuensi Bangsa yang Melupakan Sejarah

Dalam pandangan George Santayana (1905), bangsa yang melupakan sejarahnya akan dihukum untuk mengulanginya. Ini bukan sekadar retorika, tapi fakta yang bisa dibuktikan. Bangsa yang abai terhadap luka dan kekerasan masa lalu cenderung melahirkan generasi yang permisif terhadap kekerasan, mudah diprovokasi, serta kehilangan orientasi nilai dan moral.

Aceh hari ini sudah mulai menunjukkan gejala itu. Di tengah damai yang dibangun dengan susah payah, politik lokal Aceh justru penuh dengan pragmatisme. Korupsi, konflik elite, perebutan kekuasaan, dan minimnya perhatian terhadap korban konflik menjadi bukti bahwa ingatan sejarah Aceh tentang harga diri, keberanian, dan keadilan telah memudar.

Jika Rumah Geudong dan sejarah konflik dibiarkan menghilang, bukan tidak mungkin Aceh kembali terjebak dalam konflik sosial yang sama di masa depan. Karena tanpa memori, masyarakat tak lagi belajar dari luka. Tanpa sejarah, damai hanya sebatas kata-kata tanpa makna.

Peran Pemerintah dan Elite Lokal dalam Melestarikan Ingatan Sejarah

Pemerintah Aceh dan para elitnya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga ingatan sejarah konflik. Sayangnya, hingga hari ini, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengabadikan Rumah Geudong sebagai situs memorial. Padahal, dalam berbagai kasus konflik dunia, seperti Killing Fields di Kamboja, atau Museum Holocaust di Jerman, situs sejarah kekerasan dijadikan museum edukasi publik.

Aceh butuh hal yang sama. Rumah Geudong harus dipugar, diabadikan sebagai museum HAM Aceh, yang tak hanya menyimpan foto dan kisah, tetapi menjadi pusat edukasi dan penelitian tentang pelanggaran HAM dan resolusi konflik. Ini penting bukan untuk membangkitkan dendam, tapi untuk membangun kesadaran kolektif bahwa damai itu mahal, bahwa kekerasan itu mengerikan, dan bahwa martabat bangsa harus dijaga.

Selain itu, muatan lokal sejarah Aceh di sekolah harus diperkuat. Pelajaran sejarah Aceh wajib menjadi materi pokok di semua jenjang pendidikan di Aceh, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Kampus-kampus di Aceh perlu mendorong riset tentang sejarah konflik, pelanggaran HAM, dan peran rakyat Aceh dalam sejarah Nusantara.

Menghidupkan Kembali Budaya Memori di Kalangan Generasi Muda

Upaya menyelamatkan ingatan sejarah konflik Aceh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat sipil. Komunitas literasi, dayah, organisasi pemuda, dan media sosial bisa menjadi ruang efektif untuk membangkitkan kembali budaya memori. Diskusi publik, festival sejarah, lomba penulisan tentang kisah orang tua saat DOM, dan digitalisasi arsip sejarah bisa menjadi langkah strategis.

Generasi muda Aceh harus diajak memahami bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi cermin masa depan. Bahwa Rumah Geudong bukan sekadar bangunan, tapi simbol bahwa ketidakadilan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, jika bangsa ini lupa untuk menjaganya.

Aceh adalah bangsa besar dengan sejarah gemilang sekaligus luka yang dalam. Rumah Geudong adalah saksi bisu penderitaan rakyat Aceh, sekaligus peringatan bagi generasi penerus. Saat ini, ingatan tentang Rumah Geudong dan sejarah konflik Aceh mulai menghilang di mata generasi muda. Ini adalah alarm bahaya bagi identitas dan moralitas sosial Aceh.

Sudah saatnya pemerintah, elite lokal, akademisi, dan masyarakat sipil bersama-sama merawat ingatan sejarah Aceh. Jangan biarkan Rumah Geudong dan kisah-kisah konflik Aceh hanya tinggal dalam arsip sepi, tanpa dikenang, tanpa dipelajari.

Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang rela kehilangan martabatnya. Dan Aceh tidak boleh menjadi bangsa pelupa.

Azhari

Ketua Umum ABMA Aceh

(Akademisi dan Pemerhati Sejarah Aceh)